「クレジットカードを保有したくない」という理由に挙がることの多い不正利用など安全性への懸念。しかしキャッシュレス化が進行する社会においてクレジットカードは、最低でも1枚は持っておきたいアイテムです。

この記事では、クレジットカードの不正利用の被害にはどのようなものがあるかを解説し、安全性を保つ方法について説明していきます。

クレジットカードの危険性

クレジットカードは便利で、多くの人が日常的に利用していますが、近年は不正利用の被害が増加傾向にあります。特にフィッシング詐欺などによる情報の漏えいが深刻です。

実際、2024年のクレジットカード不正利用の被害額は555億円に上り、過去最悪を更新しました。92.5%はカード番号の盗用による被害で、主な手口は偽サイトを使った「フィッシング詐欺」だと報告されています(出典:日本経済新聞「クレカ不正利用、過去最悪555億円 番号盗用止まらず」、2025年3月13日発表)。

フィッシング詐欺は金融機関を装ったメールやSMSから、偽サイトへ誘導する巧妙な方法が多く、特に最近は、生成AIが悪用されている可能性もあると言われています。実際、2024年のフィッシング報告件数は171万件以上と、前年を大きく上回る勢いです。

クレジットカードを安全に使うには?コツを解説

クレジットカードの不正利用は、手口が年々巧妙化しているとはいえ、日頃のちょっとした心がけで防げるケースも多いです。ここでは、カードを安全に使うために覚えておきたい基本のコツを4つ紹介します。

オンラインでカード情報を入力する際は、必ず「https」や鍵マークを確認

ネットショッピングの際などにカード情報を入力する場面では、入力ページのURLが「https」で始まっているか、鍵マークが表示されているかを確認しましょう。

これはそのサイトが暗号化通信に対応している証拠で、データ盗用のリスクを大きく減らせます。

特に、メールやSNSからのリンクで開いたサイトは要注意。正規サイトそっくりの偽サイトの可能性があるため、公式アプリやブックマークからアクセスするのがベストです。

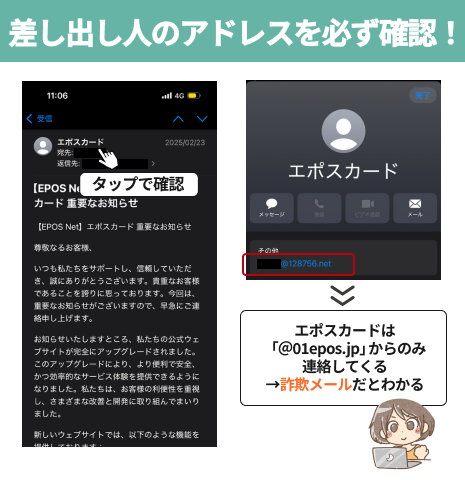

「カード会社からのお知らせ」はまず疑って!メールアドレスを確認

「ご利用明細の確認」「緊急のお知らせ」などのタイトルで届くメールやSMSは、一見すると本物っぽく見えますが、まず疑ってみましょう。

まず送信先のメールアドレスを確認しましょう。怪しい場合、詐欺メールの可能性が高いので、リンクが添付されていても、絶対にタップしないでください。

たとえばエポスカードは、「@01epos.jp」以外から送られてきたメールについて注意喚起しています。

心配なときは、メールやSMSからではなく、公式サイトやアプリに自分でアクセスして確認しましょう。

利用明細はこまめにチェックし、見覚えのない請求がないか確認する

カードの利用履歴は、できれば週1回ペースでチェックするのが理想です。

もし「身に覚えのない請求」があった場合は、すぐにカード会社に連絡して利用停止の手続きを取りましょう。

最近では、明細確認がアプリで簡単にできるカードも増えているので、通知設定なども活用すると安心です。

タッチ決済やスマホ決済も、ロックや認証を活用して管理を

最近は、スマホやカードをかざすだけで支払える「タッチ決済」も普及していますが、便利なぶん、落としたり盗まれたときのリスクもあります。

- スマホには顔認証やパスコードロックを必ず設定する

- カードも使わないときは物理的に別の場所にしまう

- 万が一に備えて、すぐに利用停止できるアプリや電話番号を控えておく

こうした対策をとっておくことで、万が一のトラブル時にも被害を最小限に抑えられます。

クレジットカードで不正利用されたときの対処法

もし自分のクレジットカードが不正利用された場合は、誰でも慌ててしまうものです。落ち着いて行動できるように、あらかじめ安全性に異常があったときの対処の仕方を心得ておきましょう。

カード会社への連絡

「不正利用の疑い」「偽サイトにカード番号や暗証番号など、個人情報を入力してしまった」など安全性に異常があったときには、すみやかにカード会社に連絡しクレジットカードの利用停止をしてもらいましょう。どのカード会社でも通常のカスタマーサポートとは別に24時間対応の紛失・盗難時専用コールセンターが設置されているため、曜日や時間にかかわらず電話をかけることができます。

連絡を受けるとクレジットカード会社は、カードの利用停止および不正利用されていないかの調査を行います。調査がスムーズに行えるよう不審な点や状況をできるだけ詳しく説明することも大切です。調査結果が出るまで不安な気持ちが残りますが焦らずカード会社からの連絡を待ちましょう。

クレジットカードの再発行

第三者に不正利用される恐れがあるクレジットカードは、その後も利用できず新しいカードへの差し替えが必要です。新しいクレジットカードを再発行してもらいましょう。

警察への届け出

紛失や盗難などの際には、警察にも届け出しましょう。万一不正利用されてしまってもカード会社が損害額を補償してくれる場合がありますが、補償適用されるには警察へ届け出た際の受付(届出)番号が必要です。ただしクレジットカード会社によっては、不正利用の有無にかかわらず警察への届け出が必要なところもあるため、カード会社に連絡したときに確認しておきましょう。

クレジットカード不正利用の際に補償を受けるための基礎知識

不正利用されても損害額が補償されるのは安心です。しかし状況によっては、補償されないケースもあります。クレジットカードの補償の仕組みについて正しく理解しておきましょう。

補償の仕組み

原則としてすべてのクレジットカードには、紛失や盗難保険が付帯されているため、万一不正利用された場合でも損害額の全額が補償されます。ただし補償が適用されるかどうかは、カード会社が作成している「会員規約」の記載内容によって異なるため、注意しましょう。一般的には「第三者によって不正に利用された」「カード会社の調査によって認められた」といった場合が補償の対象です。

またカード会員がカード会社に届け出た日から遡って60日までの利用日までのものが補償されます。そのためカード会社に届け出た日の61日以前に生じた損害分は、補償の対象となりません。

補償されないケース

カード会員自身に会員規約違反や故意または過失などがある場合は、補償の対象とはなりません。例えば以下のようなケースがあります。

・紛失や盗難または被害状況の届け出そのものが虚偽のケース

・ETCカードの車載機から抜き忘れたり車内に置き忘れたりした結果、被害に遭うケースなど

また会員の家族や同居人による不正利用、カード会社からの郵便(カードやチケットなど)の受領代理人による不正利用などの場合も補償されません。なおショッピングやキャッシングなどでクレジットカードを利用する際には、暗証番号の入力を伴う取引があります。しかしその場合の損害は、原則として補償されません。

なぜなら本来暗証番号の管理については会員自身が厳重・慎重に行わなければならないとされているからです。しかし会員自身に故意または過失がないとカード会社が認めた場合は、補償してくれる可能性もあります。またカード裏面にサインをしていなかった場合も補償されないため、クレジットカードを保有している人は、必ず裏面にサインしておきましょう。