ジュニアNISAは2023年末で新規口座開設・新規投資が終了しています。2024年以降は新たに口座を開設することはできません。既存の口座保有者は、18歳になるまで継続管理勘定で非課税保有を続けることができます。また、2024年以降は払出し制限が撤廃され、年齢に関係なく非課税で全額払出しが可能になりました(口座廃止が必要)。

子供の教育資金源として、ジュニアNISAの運用を検討していた保護者も多いだろう。

ジュニアNISAは2023年末で制度が終了したが、既存口座保有者にとっては引き続き重要な制度である。ここでは、ジュニアNISAの仕組みやメリット・デメリット、2024年以降の取り扱いについて確認していこう。

詳細はこちら

神奈川県出身。一橋大学在学中にIT分野にて起業。2006年大学卒業後、野村證券株式会社に入社。本社の富裕層向けプライベートバンキング業務、ASEAN地域の経営戦略担当等に従事。2013年3月に野村證券を退職。同年4月に株式会社ZUUを設立し代表取締役に就任。■SNS・HP等リンク

ジュニアNISAの概要

ジュニアNISAは、2016年1月にスタートした未成年者少額投資非課税制度のことだ。日本に居住する0歳~19歳の方が対象だ。非課税投資枠は新規投資額で上限が毎年80万円、最長5年間、株式や投資信託、ETFなどの投資から得られる利益が非課税となる。なお、口座開設者本人が18歳になるまでは払出し制限がある。

通常であれば、配当金や分配金、譲渡益には20.315%(所得税15.315% ※復興特別所得税含む、住民税5%)の税金がかかるが、ジュニアNISAであれば税金がかからない。ジュニアNISAを活用すれば、非課税の恩恵を受けながら子供の将来の資金づくりができるのだ。

| ジュニアNISAの概要 | |

|---|---|

| 利用できる方 | 日本にお住まいの0歳~19歳の方(口座を開設する年の1月1日現在) |

| 非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |

| 口座開設可能数 | 1人1口座 |

| 非課税投資枠 | 新規投資額で毎年80万円が上限(※1) |

| 非課税期間 | 最長5年間(※2) |

| 投資可能期間 | 2016~2023年(※3) |

| 運用管理者 | 口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親・祖父母等)(※4) |

| 払出し | 18歳までは払出し制限あり。(※5) |

※2. 期間終了後、新たな非課税投資枠への移管(ロールオーバー)による継続保有が可能です。

※3. 2023年12月末以降、当初の非課税期間(5年間)の満了を迎えても、一定の金額までは20歳になるまで引き続き非課税で保有できます。

※4. 金融機関によって異なる場合がありますので、口座を開設される金融機関にお問い合わせください。

※5. 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までの間は、原則として払出しができません。ただし、災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。

出典:金融庁 | ジュニアNISAの概要

ジュニアNISA制度終了後の取り扱い

ここでは、2023年末で終了したジュニアNISAについて、2024年以降の取り扱いを確認していこう。

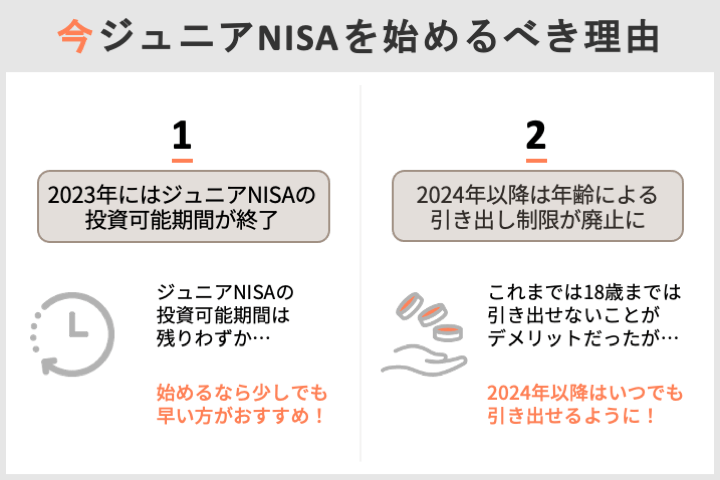

ジュニアNISAの新規口座開設・投資は2023年末で終了

ジュニアNISAの非課税期間は最長5年間で、投資可能期間は2016年~2023年までと決まっていた。2024年以降は新規の口座開設・新規投資はできなくなっている。

ただし、すでにジュニアNISA口座を開設していて2023年末時点で18歳になっていない方は、保有する株式等を継続管理勘定へ移管して、18歳になるまで非課税で保有し続けることができる。

2024年以降の払出し制限撤廃

2024年1月1日以降、ジュニアNISAの払出し制限が撤廃された。これにより、口座名義人が18歳未満であっても、非課税で全額払出しが可能になった。ただし、払出しを行う場合は口座を廃止する必要がある。

18歳到達時の取り扱い

ジュニアNISA口座の名義人が18歳に到達すると、新NISA口座が自動的に開設される。ただし、ジュニアNISAで保有していた商品を新NISA口座に移管することはできない。18歳到達時にジュニアNISAの保有商品は課税口座(特定口座または一般口座)に移管されることになる。

相続税、贈与税の節税対策に有効

ジュニアNISAは、口座開設者本人の二親等以内の親族(両親、祖父母など)まで運用管理者になることが認められている。毎年80万円まで非課税で投資ができ、18歳の年から払出しができる。毎年上限額いっぱいで投資を行い、親が代わって運用すれば、生前贈与の一環としてジュニアNISAの利用が可能だ。

ある程度生前贈与をしておけば、相続財産が減り、相続税対策につながる。贈与税の非課税枠とNISAの非課税枠を活用することで、節税対策をしながら資産形成のサポートができる。

具体的には、新規投資額で毎年80万円が上限であるため、最大400万円の非課税投資が可能である。

ジュニアNISAのメリット

年間80万円の非課税枠は相続税対策になる

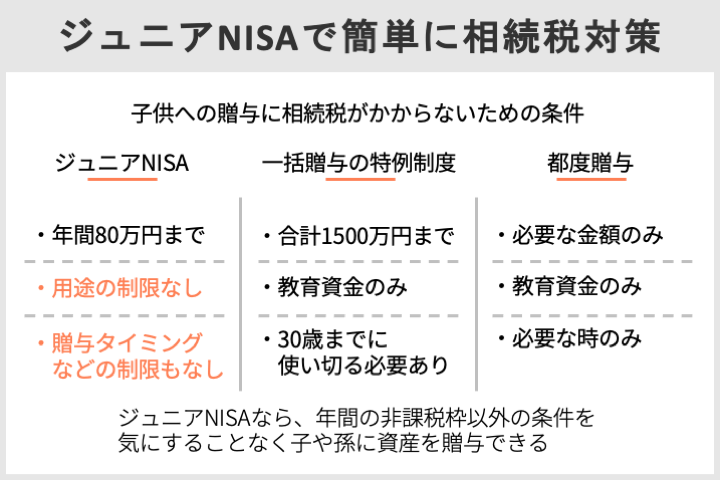

ジュニアNISAのメリットの1つは相続税対策になることだろう。ジュニアNISAを利用しなくても、教育資金は一括贈与の特例制度と都度贈与を使用すれば、1500万円以上の金額を非課税で子供に贈与することができる。

ただし、一括贈与の特例制度を利用するには贈与を受けた側が30歳になるまでに使い切る必要があるなどの条件がつく。また、1500万円は「合計1500万円」であって贈与できる側の人間が何人いても合計額は変わらない。

都度贈与の場合も「子供が教育資金を必要とするときに必要なだけ」という条件が付いて回る。贈与税は、1年間で110万円を超えた場合に超えた金額に対して課税される。そこで、新生児に「将来使うだろうから」と110万円以上のお金を贈与すれば、「新生児に教育資金は不要のはず」と課税されてしまう。都度贈与は、あくまでも教育資金目的での贈与となる。

その点、ジュニアNISAは0才名義でも年間80万円まで資金を提供することができる。相続税のことを気にする必要もないし、運用益は非課税だ。毎年80万円を5年間運用できれば、合計400万円の利益にも非課税、相続税も0円で子供や孫に渡すことができる。

子供の投資教育機会になる

ジュニアNISA口座を開設すると同時に、子供用に課税未成年口座が自動的に開設される。5年間のジュニアNISA運用期間が終了したときに、課税未成年口座に移すか次年度のジュニアNISA非課税枠で運用するかを選ぶためだ。

ジュニアNISAの運用期間が終了した年齢が20才をすぎていれば、成人向けのNISA口座が開設され、ジュニアNISAで運用していた商品はそちらに引き継がれることになる。

これはつまり、ジュニアNISAを開設することで将来子供が投資をする機会を強制的に作るということになる。口座を廃止しすべて現金にすることも可能だが、学校ではまったく教えてくれない投資やお金のことについて、子供に学ぶ機会を与える絶好のチャンスといえるだろう。

これからは一人一人が金融リテラシーを持ち、リスクとリターンを天秤にかけながら資産を増やす努力をする必要がある。現在も、金融リテラシーの高い層と低い層の間の所得差は増えるばかりだ。物心ついたころから投資が身近になるメリットは計り知れないのではないだろうか。

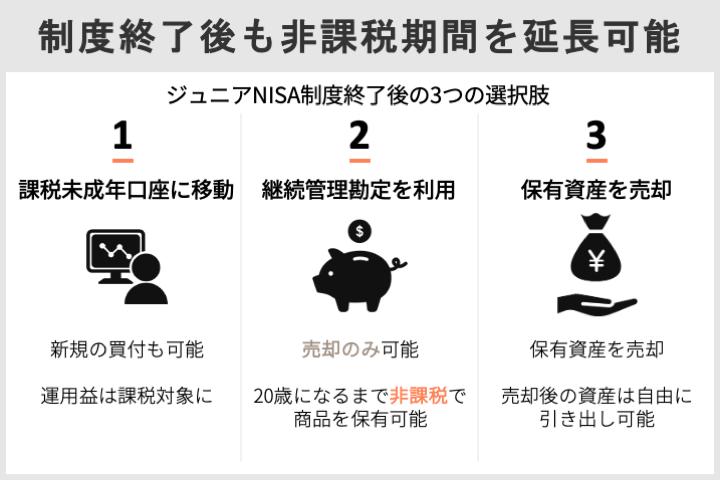

制度終了の2023年以後も非課税でロールオーバー可能

ジュニアNISAの制度運用期間は2023年までとなっている。2023年以後は、ジュニアNISAを開設できる年齢であっても新規開設ができない。課税未成年口座に移し、運用益が課税されるようにしなければならないのかと考えてしまうが、継続管理勘定を利用すれば非課税でロールオーバーできる。

継続管理勘定は、ジュニアNISAを利用していた未成年が20歳になるまで非課税でジュニアNISAでの運用商品を所持できるというもの。新規買取はできず、商品の売却のみが可能になっている。課税未成年口座での運用を積極的にしたくない場合は、継続管理勘定でのロールオーバーが便利だろう。

なおジュニアNISA口座名義人の未成年が20才になればNISA口座を開設することができ、ジュニアNISAの商品はNISAに移すことになる。

子供の教育資金を準備できる

子供の教育資金を非課税枠を活用しながら準備できることジュニアNISAの大きなメリットの一つだ。ジュニアNISAを利用すれば、年間80万円の非課税投資枠が最長5年間適用される。最大400万円(80万円×5年)もの資金を非課税で運用可能だ。口座開設者本人の親権者が代理で運用でき、本人が3月31日時点で18歳の年の1月1日から払出しができる。子供の大学や短大、専門学校、留学資金などを、非課税で計画的に準備できるのがジュニアNISAの魅力だ。

※1. 2020年度のIPO取扱実績

※2. 楽天証券のNISA口座ではIPO投資はできない

ジュニアNISAのデメリット

ジュニアNISAからの途中引き出しは課税対象

ジュニアNISA口座からの途中引き出しは課税対象だ。ジュニアNISAには払い出し制限がある。口座名義人が18才になるまでは、災害などの特別な事情がない限り払い出しができないのだ。

18才になる前に払い出してしまった場合は、払い出し期間以前の利益までさかのぼった利益に対して課税されることになる。また、ジュニアNISAの払い出しは、口座を廃止することを意味するので、再びジュニアNISAを利用する場合は、新規に口座開設手続きを取る必要があるのだ。

金融機関の途中変更は既存口座を廃止してから

金融機関の変更ができないこともジュニアNISAのデメリットといえる。かつてはNISAも口座開設以後の金融機関変更が不可能だったが、今は制度が変更され年に1度なら金融機関の変更が認められている。しかしジュニアNISAは金融機関の変更は一切認められていない。

どうしても金融機関の変更をしたい場合は、今あるジュニアNISA口座を廃止する手続きを取ってから、変更先の金融機関に新規でジュニアNISA口座を開設する必要がある。

既存のジュニアNISA口座を廃止する場合は、これまでの全ての利益に課税される。またジュニアNISA口座を開設する場合にかかる期間は、1ヶ月から2ヶ月程度かかる場合もある。かかる税金や時間と手間を考えるなら、金融機関の変更をしなくてもいいように、初期の段階で入念に下調べをしておくべきだろう。

投資商品のリバランスが難しい

投資商品のリバランスが難しいこともデメリットの1つだろう。ジュニアNISAは1年間で80万円の非課税投資枠があるが、投資商品を売ったことによって出た空き枠を再利用することはできないのだ。

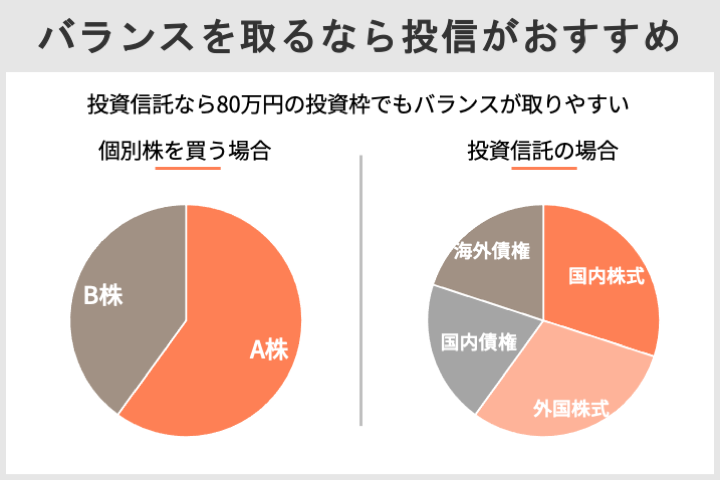

保有商品を入れ替えながら投資バランスを取ろうとすると、80万円の投資枠の範囲内で入れ替えを行うことになるので、かなり窮屈な思いをすることになる。これを防ぐためには、個別企業の株式を自分で選んで投資する方法よりも、すでに商品内にリバランス機能がついているものを選択することだ。

例えば、投資信託商品のような「優秀な株式を少しずつ詰め合わせた」商品を選ぶことで、1年間80万円という投資としては少額な範囲内でも、バランスを取りながら運用をしていくことが可能だ。

ただし、投資信託の特別分配金はそもそも非課税であることに注意したい。特別分配金は、商品取得時の平均投資元本よりも分配後の基準価格よりも下回った際に配当されるものだ。そもそも非課税なので、特別分配金が出たからといって余分な非課税枠が増えるわけではない。

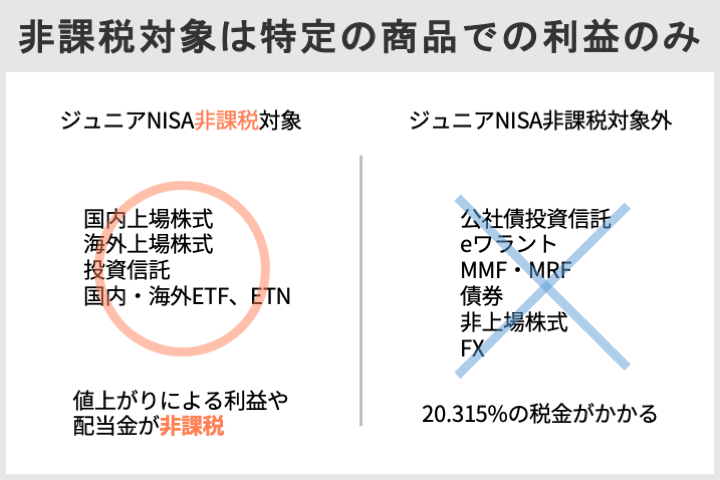

金融商品の配当金、譲渡益等以外は課税対象

ジュニアNISAの非課税対象となるのは、投資信託や国内・海外上場株、国内・海外ETF、ETNなどだ。対象の金融商品から得た配当金や譲渡益には税金がかからない。通常かかる20.315%の税金が非課税で運用できる。

しかし、公社債投資信託やeワラント、MMF・MRF、債券、非上場株式、FXなど、ジュニアNISA対象外となる商品で得た利益については、非課税となることはない。ジュニアNISAで非課税になるのは、決められた商品で決められた利益を得たときだけだ。

ジュニアNISAは、こうしたメリット・デメリットを押さえた上で利用するようにしたい。

終了時期が迫ってきており、早めの判断が求められる点がジュニアNISAのデメリットだ。

ジュニアNISAはどのような人におすすめか

ジュニアNISAがおすすめなのは「投資で子供や孫の教育資金や資産形成をしたい人」だ。ジュニアNISAを利用することで、毎年80万円までの非課税投資枠が最長5年間適用され、その間に得た利益には税金がかからない。制度が終了する2023年時点で20歳になっていない場合は、ロールオーバーして20歳になるまで非課税で保有し続けることも可能だ。

運用は口座開設者本人の親権者や祖父母が代行できる。ジュニアNISAは、子供や孫の将来に向けた長期投資で教育資金や資産形成をしたい人におすすめの制度といえるだろう。

ジュニアNISAに関するQ&A

こちらではジュニアNISAに関するよくある質問をまとめます。

口座開設前に確認し、ジュニアNISAをお得に活用しましょう。

Q. ジュニアNISAとは、どのような制度なのか?

ジュニアNISAは、証券会社や銀行などの金融機関で、ジュニアNISA口座を開設して株式や投資信託等を購入すると、本来、約20%の税率で課税される配当金や売買益等が、非課税となる制度である。

Q. どのような人がジュニアNISA口座を開設できるのか?

ジュニアNISA口座は、日本国内に住んでいる未成年者(0歳以上で、口座を開設しようとする年の1月1日において19歳以下)の方が利可能である。取扱金融機関で、一人につき一つの口座の申込・開設ができる。

Q. ジュニアNISA口座はNISA口座のように金融機関変更は可能なのか?

ジュニアNISA口座では金融機関の変更はできない。

大まかな目安をあげるなら、年収1年分は貯蓄に回し、それ以上は投資に回す。仮に投資に失敗したとしても、FXでレバレッジをかけるなど、よほどハイリスクな投資を行うか、金融危機のときのような非常事態が起こらない限り、負けてもせいぜい投資額の半分くらいでしょう。 そこで手を引けば、1年分の貯蓄も残っているので、いきなり生活に困窮する可能性は低いはずです。