2020年に盛り上がり、現在も多くの人々を魅了するDeFiとは一体何か?また、仮想通貨とどのような関連があるのだろうか?

この記事では、こうした疑問を持っている人に向けて、DeFiの仕組みや特徴、今後の見通しを解説する。人気のDeFiアプリケーションも紹介するので、DeFiに興味がある人はぜひ参考にしてほしい。

この記事の要点

- DeFiは仮想通貨の一種ではない

- DeFiは「分散型金融」という中央管理者を必要としない金融の呼称

- DeFiを活用して利益を得るには資金として仮想通貨が必要

- 仮想通貨取引所の口座開設は、登録無料のコインチェックがおすすめ

DeFi(分散型金融)とは?

中央管理者のいない「分散型金融」というシステム

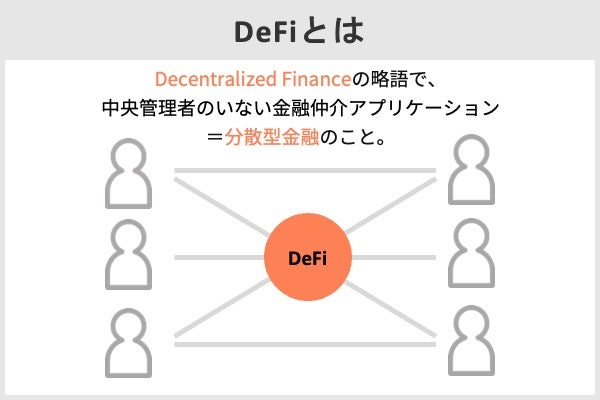

DeFi(ディーファイ)は、Decentralized Financeの略語で、日本語で分散型金融という。簡単に言えば、中央管理者のいない金融仲介アプリケーションのことだ。

これまで金融仲介を担ってきたのは、銀行や証券会社、証券取引所、生命保険会社などだ。お金を預ける、投資する、保険に加入するといった金融仲介において、仲介者である企業が存在することが当たり前の感覚だった。

仲介してもらう対価として、振込手数料など、さまざまなコストを加入者側が負担してきた。

しかし、DeFiには中央管理者としての仲介者が存在しない。すべての取引記録は、ブロックチェーン上に記録され、取引記録が正しいかどうか精査し、承認するのはあくまでユーザーだ。

ユーザー同士がお互いに管理し合うこのような仕組みから、分散型金融と呼ばれている。

※DeFiとは仮想通貨の名称ではない。

DeFiは低コストなシステム

仲介者が存在しないメリットは、時間的・金銭的コストの大幅な削減だ。中央集権的な仕組みで仲介が行われると、どうしてもタイムラグが発生する。銀行から資金を海外に送金しようとすると、リアルタイムで送金はできない。

生命保険に加入したり、住宅ローンを借りたりすると、1ヵ月程度のタイムラグが発生するのが当たり前だ。

海外送金では、高額な送金手数料を仲介者に支払わなければならない。生命保険料や住宅ローンの金利にも当然、実質的な仲介者への手数料が上乗せされている。

生命保険会社や銀行は、利益がなければ、人を雇うこともオフィスを借りることもできない。ATMの管理や書類作成など、あらゆるシーンで経費が発生する。この経費をどこでまかなっているかというと、手数料や保険料、ローン利子となるわけだ。

仲介者不在のDeFiでは、すべてがプログラムによって実行されるため、時間的・金銭的コストを限りなく低く抑えられる。仲介者がいないこのようなあり方を指して、DeFiは「オープンファイナンス(Open Finance /Op-Fi)」と呼ばれることもある。

ウォレット1つで世界中どこでも利用できる

国籍などあらゆる属性を排して、すべてのユーザーがアプリケーションを使うことができるのもDeFiの特徴だ。従来、日本で海外の投資商品に投資する際は、その国の金融機関で口座開設し、日本円をその国の通貨に交換し、金融商品を購入する必要があった。

一方、仮想通貨を保管するウォレットはスマートフォン1つで開設でき、ウォレットさえあれば、世界中どこにいてもDeFiアプリケーションを利用できる。

誰しもに開かれた、ユーザー主導の金融システム、DeFiが浸透すれば、世の中は大きく様変わりするだろう。

DeFiの考え方や特徴を解説

DeFiはイーサリアムで実装されている

DeFiの多くは、イーサリアムのブロックチェーン上に構築されている。仮想通貨の中で最も知名度が高いのはビットコインだ。ビットコインは最初に登場した仮想通貨でもあり、ブロックチェーン技術が世の中に登場するきっかけにもなった。

では、なぜビットコインではなくイーサリアムなのか。それは、イーサリアムにはスマートコントラクト機能を実装できるからだ。スマートコントラクトとは、あらかじめプログラムで設定しておくことで、条件を満たした場合、自動で契約が執行される仕組みをいう。

「とある条件が満たされたら、特定のユーザーに送金する」、このようにプログラムさえしておけば、多くの金融サービスは仲介者なしでも成立する。

DeFiを応用した仲介者不要の社会

例えば、特定の保険金請求事由が発生した場合、ユーザーに保険金が支払われるが、このような保険プラットフォームの実験的な運用が実際にスタートしている。

今はまだ、保険金請求事由の発生について、完全に人の手を介さずに判定することは難しいだろう。しかし、映像や音声を収集・解析するセンサー技術やAIの発展によって、いずれは人の手を介さずに自動で判定できるようになる可能性もある。そうすれば、無人で保険の仕組みが機能するようになるかもしれない。

ほかにも、クラウドファンディング、賭けごと、デリバティブ取引など、多くの金融サービスで、仲介者不在のDeFiアプリケーションが登場している。

銀行や生命保険会社は、私たちにとってあまりにも当たり前の存在だ。しかし、DeFiが浸透すれば、あらゆる取引において仲介者は不要になる。現在と同じ形の銀行や生命保険会社が存在しない社会は、そう遠くない未来に実現するかもしれない。

イーサリアム(ETH)おすすめ取引所ランキング

イーサリアムは国内の多くの取引所で扱われている主要通貨の一つだ。

今回はその多くの取引所の中から厳選しておすすめランキングを作成した。

項目別でランキングを作成したので、この中からぜひ自分にあった取引所を見つけてほしい。

DeFiアプリケーションの種類と使い方

現在、数多くのDeFiアプリケーションが乱立している。続いて、いくつかのカテゴリーに分け、DeFiアプリケーションの種類を解説する。カテゴリー別に人気のアプリケーションも紹介するので、実際にDeFiアプリケーションを利用してみたい人もぜひ参考にしてほしい。

DEX(分散型取引所)

●DEXとは?

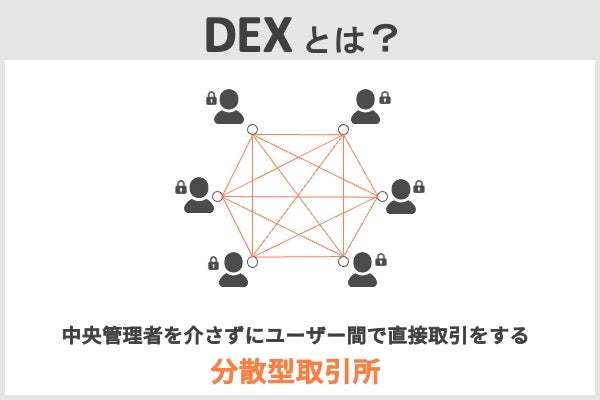

DEX(デックス)はDecentralized Exchangeの略称で、日本語では分散型取引所という。

現在、仮想通貨に投資するためには、仮想通貨取引所での口座開設が必要だ。いわば仮想通貨取引所が、中央集権的な仲介者として存在している。

一方、DEXでは、ユーザー同士が直接的に暗号資産を取引できる。そのため、よりスピーディーに、コストを抑えて取引できる。取引がスマートコントラクトによって保証されているため、信頼性も高い。

DEXは当初、取り扱い銘柄が少なく、取引が成立しにくい(流動性が低い)という問題を抱えていた。しかしPoolという仕組みの採用によって、流れが変わった。Poolとは、イーサリアムなどを預けると、トークン(仮想通貨)を受け取れる仕組みのことだ。

Poolにより、飛躍的にDEXが普及し、取引が成立しにくいという流動性の問題は解決した。このように、流動性解決に貢献することでトークンを獲得することを、流動性マイニングと呼ぶ。

Poolに預けてトークンを獲得するには、まずイーサリアムなどの仮想通貨を保有しなければならない。

今回は代表的な仮想通貨であるイーサリアムを保有可能な取引所のランキングを載せておいたので是非参考にして欲しい。

他の通貨もPoolに預けることが可能なので、なるべく取扱通貨数が多い取引所を選んでおくと良いだろう。

●代表的なDEXの例

代表的なDEXには以下のものがある。

・Uniswap(ユニスワップ)

・SushiSwap(スシスワップ) ・PancakeSwap(パンケーキスワップ)

最初に流動性マイニングを導入したUniswap(ユニスワップ)、Uniswapの人気を受けて登場したSushiSwap(スシスワップ)、イーサリアムではなくバイナンス・スマートチェーン(BSC)で動作するPancakeSwap(パンケーキスワップ)などがあり、年利数十%など、他の投資商品と比べても投資家が得られるリターンは大きい。

レンディング(貸付)

これまで、資金の貸付・借入は基本的に銀行が行ってきた。預金者が預けた資金を、仲介者の銀行が企業に貸し付け、企業から利子を受け取る。

受け取った利子は、銀行の経費にあてられるとともに、利息として預金者に還元される。しかし、銀行が企業から受け取る金額と、預金者に還元される金額の間には、当然ながら大きなかい離があった。

DeFiのレンディングプラットフォームでは、仲介者である銀行が存在せず、スマートコントラクトによって借り手と貸し手が直接取引できる。

銀行の経費を利子でまかなう必要がないため、借り手にとっても貸し手にとってもメリットが大きい。DeFiのレンディングプラットフォームでは、仮想通貨を借りたり、仮想通貨を貸して利子を受け取ったりできる。お金を貸すという行為で、不労所得を得られるのだ。

借り手にとっては、個人情報やクレジットカードの信用情報がなくても、イーサリアムを担保に資金調達できるというメリットがある。代表的なDeFiのレンディングプラットフォームには、Compound(コンパウンド)がある。競合として、Arve(アーヴ)も登場している。

予測市場

予測市場とは、選挙の当選結果やオリンピックの結果などを予測してお金を賭ける取引市場のことだ。DeFiアプリケーションでは、予測が的中すると、スマートコントラクトによって自動的に報酬が付与される。

予測市場はギャンブル性が高いこともあり、DEXやレンディングと比べると普及のペースがゆるやかだ。しかし、成長の伸びしろがあるとも捉えられる。

代表的な予測市場のDeFiアプリケーションには、Augur(オーガー)、Omen(オーメン)、Polymarket(ポリマーケット)などがある。

DeFiのメリット

DeFiのメリットは主に3つある。それぞれ詳しく解説していく。

DeFiのメリット

- 透明性が高い

- 手数料が安い

- 誰でも利用できる

透明性が高い

ソースコードが公開されていて、透明性が高いため、どのように資産がいつ移動したのかを確認することができる。

このように透明性が高いため、互いに相手が不正したかどうかを確認することができるようになっており、不正が起こりにくくなっている。

手数料が安い

中央管理者がいないため、手数料が安くなっていることもメリットの1つだ。

中央管理者に手数料を払う必要がないため、利用者は余計な手数料を支払う必要がない分、投資で利益を上げやすい仕組みになっている。

誰でも利用できる

中央管理者が存在せず審査もないので、インターネット環境があれば、誰でも、どこでも利用できる点も魅力の1つである。

利用時に審査があり信頼度によって利用できるかどうかが左右された従来の金融サービスとは違い、公平性の高いサービスなのが特徴となっている。

未来の金融システムDeFiのデメリットや注意点

DeFiは金融システムに創造的破壊をもたらすともいわれており、将来性のある成長市場だが、一方で、デメリットや注意点もある。

DeFiのデメリット① 時間的・金銭的コストが高まる

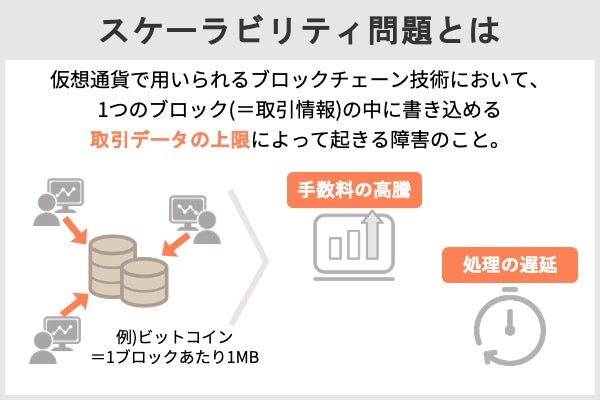

まず、スケーラビリティの問題だ。スケーラビリティとは、通貨の利用シーンが増えることで、処理速度が追い付かなくなり、時間的・金銭的コストが高くなることをいう。

イーサリアムは現在、スケーラビリティ問題に直面している。大幅アップデート「イーサリアム2.0」では、スケーラビリティ問題の解決が掲げられているため、アップデートまで様子をみるというのも1つの選択肢だろう。

DeFiのデメリット② 政府による規制の恐れがある

続いて、政府の規制による影響だ。DeFiはまったく新しい存在だからこそ、制度や法律が整備されていない。今後、政府の規制によって、DeFiアプリケーションにさまざまな影響が及ぶと想定される。DeFiアプリケーションを利用する際は、各国政府の対応にも目を配るようにしたい。

見極めには細心の注意を払って

DeFiアプリケーションは多数あり、将来性のあるアプリケーションを見極めるのは難しい。DeFiであれば必ず成功が約束されているわけではなく、失敗に終わるプロジェクトも存在する。

競争が増す中で、淘汰されるプロジェクトやアプリケーションは今後も出てくるだろう。DeFiアプリケーションへの理解を深めて利用するようにしたい。

なお、DeFiアプリケーションで仮想通貨を取引するには、まず取引所で口座開設をし、ビットコインなどの仮想通貨を購入する必要がある。以下のボタンからおすすめの取引所である「Coincheck(コインチェック)」に無料で登録できるのでおすすめだ。