特集『Hidden unicorn企業~隠れユニコーン企業の野望~』では、各社のトップにインタビューを実施。今後さらなる成長が期待される、隠れたユニコーン企業候補のトップランナーたちに展望や課題、この先の戦略について聞き、各社の取り組みを紹介する。

今回は、SaaS型ECプラットフォーム「ecforce(イーシーフォース)」でEC業界をリードする株式会社SUPER STUDIO CEOの林紘祐氏と、COOの花岡宏明氏にお話を伺った。

(取材・執筆・構成=斎藤一美)

1987年生まれ。2010年に関西大学を卒業し、Web広告代理店に入社。ECサイトやサービスのグロース担当を経て、2014年にSUPER STUDIOを創業。現在はCEOとして、新規事業開発部門を率いる。

1987年生まれ。2010年に関西大学を卒業後、国内最大手SI企業にて大規模金融基幹システム運用を牽引。2014年にSUPER STUDIOを創業し、同社取締役に就任。現在はCOOとして、全事業のオペレーションを統括する。

D2Cの経験から生まれたECプラットフォーム「ecforce」

―― 株式会社SUPER STUDIO様の事業内容について教えてください。

株式会社SUPER STUDIO CEO・林紘祐氏(以下、社名・氏名略):SUPER STUDIOは、EC/D2C事業に関わるソフトウェア・ビジネスソリューションの開発・販売を行う会社です。メインプロダクトはSaaS型ECプラットフォーム「ecforce」で、サイト構築からサプライチェーン、CSまで、EC/D2C事業者のビジネスをトータルでサポートしています。

また、食品とアパレルの分野で自社D2Cブランドの企画・運営も行っており、そこで培ったノウハウをお客様に還元し、「ecforce」の開発にもフィードバックしていくという取り組みも行っています。

▼提供サービス一覧

―「ecforce」はリリース当初から人気を博し、口コミで広がったそうですね。

林氏:「ecforce」をリリースした時は、ほとんどプロモーションを行いませんでした。しかしEC/D2C業者は横のつながりが非常に強いため、口コミでどんどん普及していったという印象です 。

高評価をいただけた最大の理由は、弊社がもともとD2Cビジネスを行っていたため、「ecforce」がお客様のニーズに応えるプラットフォームに仕上がっていたことだと考えています。EC/D2C事業の運用業務は物流・コールセンター・カートシステムなど、多岐に渡ります。それにもかかわらず、EC/D2C事業の立ち上げは少人数で行われることが多いため、「ecforce」は徹底してオペレーションを自動化し、運用にかかる時間を短縮しました。

その他にもメーカー視点に立ったさまざまな工夫を凝らしており、EC/D2C事業者にとっては、まさに痒い所に手が届くプラットフォームとなるよう開発してきました。

株式会社SUPER STUDIO COO・花岡宏明氏(以下、社名・氏名略):「ecforce」がデジタルマーケティングに強いという点も、大きな差別化ポイントだったと思います。当時はSNSマーケティングが重要視されていたのですが、広告を打った後の費用対効果(ROI)の測定が容易ではありませんでした。

「ecforce」では、媒体ごとに専用の広告タグコードを設定した広告URLを発行し、それぞれのCVRや継続率などを分析することができます。広告代理店とEC/D2C事業者が画面を見ながら広告画面の改善を行えるため、広告代理店の方からも絶大な支持をいただきました。このことも、「ecforce」が一気に世に広まる原動力になったと考えています。

―立ち上げ当初からEC事業をやると決めていたのですか。

林氏:いいえ。初めは何をやるかまったく決めていませんでした。最初DIYの動画メディア事業とEC事業を並行して行っており、動画メディア事業は軌道に乗らなかったのですが、EC事業は売上が順調に伸びたため軸足をEC事業に移すことに決めました。

EC/D2C事業では、商品をどのように届けるか、顧客にどのように継続していただくか、一つひとつ細かくこだわる必要があります。それが楽しくて、情熱を持って取り組むことができました。

花岡氏:最初はメーカーの方と協業してD2Cを始めたのですが、この時に「物やサービスを売るためにシステムに必要な機能は何だろう」ということを一から考えました。そのおかげで、メーカーに必要な機能が事細かに見えてきました。

例えば定期販売を行う場合、毎月同じ商品を発送するだけでなく、時には商品の価格を変更したり、配送料を無料にしたり、配送間隔を変更したりすることがあるため、戦略上さまざま機能が必要になることがわかりました。細かいことですが、このような機能があるかないかが、サブスクリプション戦略を大きく左右します。このようにEC/D2C事業は自分でやらないとわからないことが本当に多いので、我々も独自のブランドを継続することで日々情報をアップデートするよう心がけています。

業界No. 1に向けて大型資金調達を実施

―大型の事業資金調達には、どのような意図があったのでしょうか。

花岡氏:弊社はこれまで累計で70億円ほどの資金調達を行っていますが、実はずっと自己資金で事業を運営していました。しかし、事業の急成長で自分たちが業界に与える影響力が増すにつれて、さらなる飛躍が必要だと感じるようになりました。そこで弊社を選んでくださったお客様のためにも、マーケティングやPR、Sales&Marketing組織、プロダクトの強化に資金を投入し、一気にNo.1を取りにいくという決断をしました。

目指すは30年後に生き残れる企業

― 今後の目標や展望についてお聞かせください。

花岡氏:短期的な目標は、1年以内にEC/D2C事業のSaaSとして抜きん出たNo.1企業になることです。また、今後は顧客基盤を持つエンタープライズ企業がEC/D2C事業に参入する流れが加速していくと思うので、「ecforce」をあらゆる業態に対応するプラットフォームに進化させ、すべてのメーカーがITの力で新しいビジネススキームを作ることができる世界を5年以内に実現したいと考えています。

林様:日頃から取締役同士で密なコミュニケーションを取っているので、花岡の話はそのまま私の意見です。あえて追加すると、日本には知名度が低い、後継者がいないなどの理由で衰退していくものづくりがたくさんあります。子どもたち世代がその素晴らしいものを知らずに人生を終えてしまうのは本当に勿体ないことなので、そんなものづくりの現場に弊社のソリューションを提供し、存続できるよう貢献していきたいと考えています。

顧客データ活用が今後のカギ

― 今、最も関心があるトピックは何でしょうか。

花岡氏:時代の変化が激しいため、「30年後にどんなビジネスをしていれば生き残れるのか」ということに関心があります。そんな中で弊社が今取り組もうとしているのが、「次世代EC構想」の実現です。

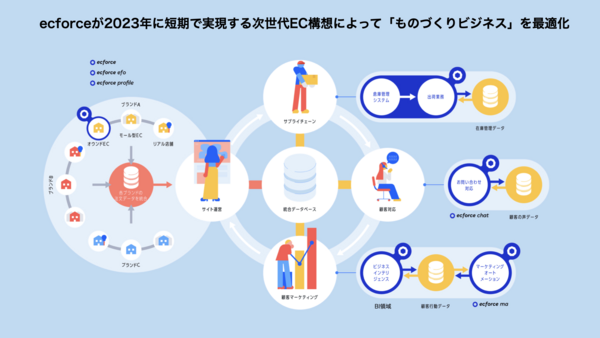

▼次世代EC構造全体図

「データ活用・データ統合 」が焦点になるのですが、これからの時代、メーカーが時代の変化に負けず長きに渡って顧客とつながり続けるためには、顧客との相互コミュニケーションが非常に重要です。そのためにも顧客データを可視化して資産化し、長期的な関係を築けるプラットフォームを作る必要があります。

林氏:「次世代EC構想」の実現に向けた打ち手の一つとして、私自身はリアル店舗のビジネスリソースをどのようにECに活かしていくか、という点に注目しています。リアル店舗ではそこで働いている従業員のオペレーションが大変なので、プラットフォームを組み入れても使いこなせない可能性があります。そこにどんなソリューションを提供していくか、自分自身もリアル店舗に入って試しているところです。

― 最後に、投資家に向けてメッセージをお願いします。

花岡氏:先ほどお話しした「30年後に生き残れるビジネス」の話にもつながりますが、EC/D2C事業において顧客と長期的な関係を築くためには、メーカー自体が販売力を持ち、顧客を資産化する必要があります。その視点を大切にする弊社のようなプラットフォームこそが、これからの日本をEC先進国へと押し上げていくことができると思っています。今後もぜひ注目してください。

林氏:サービスの中心は、間違いなく人です。それはECというオンラインでも、オフラインのリアル店舗でも同じなので、我々はプラットフォームを通して労働環境を良くしたいと考えていますし、それができることを証明したいと考えています。そのような観点で弊社のビジネスを見ていただけたら幸いです。