「売上は上がっているのに、なぜかお金が残らない──。」

成長過程にある中小企業経営者の多くが、そんな悩みを抱えています。その課題に対し、「未来思考の経営計画」を武器に顧客企業の約8割を黒字化へ導いているのが、古田土会計グループです。

今回お話を伺った川名徹氏は、京セラ出身という異色の税理士。京セラ時代に学んだ稲盛哲学を原点に、「社員の幸せを追求し、人間性を高める」という古田土会計の経営理念のもと、20年以上にわたり組織の成長を支えてきました。

現在、従業員数は450人を超え、成長を続ける古田土会計グループ。その原動力には、「理念」と「数字」を両輪で回す独自の経営スタイルがありました。

税理士法人 古田土会計取締役/税理士

著書

「なぜ、社長は決算書が読めないのか」(あさ出版)

「中小企業の財務の強化書」(日経BP)

税理士法人古田土会計グループは、「日本中の中小企業を元気にする」理念を掲げる会計事務所グループです。東京都江戸川区に本拠を構え、税理士法人古田土会計を中心に複数の関連会社で構成。独自開発の「古田土式月次決算書」と「経営計画書」を通じ、会計・税務にとどまらず、経営改善・人材育成・資金繰り支援など多面的に企業を支援しています。約4,000社をサポートし、全国の会計事務所にもノウハウを提供しています。

なぜ京セラから税理士へ?創業理念への「共鳴」

――川名先生は京セラから税理士へという異色の経歴をお持ちです。まずは、古田土会計グループに参画された経緯からお伺いできますか。

川名 徹氏(以下、川名氏):入社して今年で20年目になりますが、20代の頃は京セラでセラミックスの営業、マーケティングを担当していました。

営業時代は、トヨタやソニーといった大手企業を担当し、部品メーカーとして先方のエンジニアと仕事をする日々でした。仕事を続けるうちに、一流のエンジニアのような専門性を持った仕事がしたいと考えるようになったんです。文系出身だったこともあり、税理士を目指すことを決め、転職を考え始めました。

――税理士事務所も多くある中で、なぜ古田土会計グループを選ばれたのでしょうか?

川名氏:私が京セラにいた頃、京セラ創業者の稲盛和夫さんはまだご存命で、京都の本社にいらっしゃったので、直接お姿を見る機会もありました。

その後、転職活動をする中で、京セラ・稲盛さんの理念経営と、古田土会計グループ創業者の古田土満(現・会長)の考え方が、同じ理念で貫かれていることを知ったんです。

「正しい経営をしている会社は、必ず正しい理念でやっているはずだ」——これは新卒で入った京セラで学んだことでした。全く違う業界への転職でしたが、この会社なら絶対大丈夫だと確信して決めました。

「社員の幸せ」を第一に掲げる経営哲学

――具体的に、どのような理念なのでしょうか。詳しく教えてください。

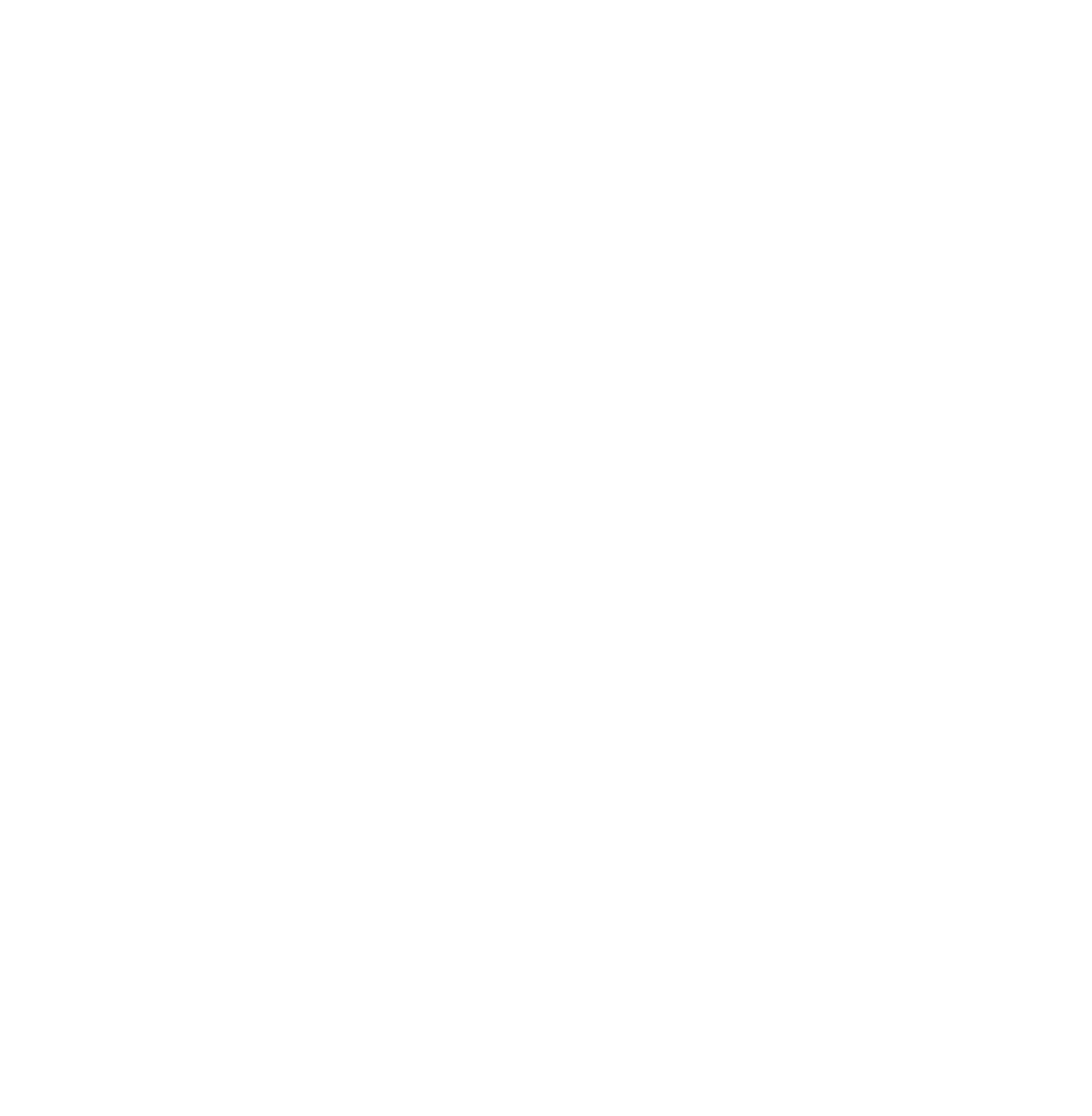

川名氏: 我々のミッションは「日本の中小企業を元気にし、その社員と家族を幸せにする」というものです。ただ中小企業を元気にするだけでなく、そこで働く社員とそのご家族も幸せにしたい——そんな強い思いが込められています。

さらに、内向きの経営理念として「社員の幸せを追求し、人間性を高める」こと、そして「お客様に喜ばれ感謝される」ことを掲げています。

京セラの理念も、「全従業員の物心両面の幸福を追求する」ことから始まり、「社員」を最初に据えるんですね。我々は会計事務所として様々なお客様を見ていますが、理念に社会貢献や顧客主義を掲げる会社はあっても、社員第一の視点を持つところは、実はそう多くないんです。そこが古田土会計の大きな特徴であり、京セラと通じる点だと考えています。

画像:古田土会計 理念

理念の浸透が組織成長の原動力

――現在、古田土会計グループの総従業員数は450名以上、税理士事務所としては非常に大きな組織です。特に川名先生が入社されてからの20年間で、一気に成長が加速している印象です。

川名氏:私が入社した20年前は100人ほどでしたから、ここ数年でかなり増えました。その原動力になっているのが、経営計画書です。経営計画書には経営理念が記されていて、第9期(1991年)から34年間、毎年作り続けています。

当初は社員の入れ替わりも激しかったと聞いていますが、この経営計画書を定め、理念や考え方に共感して入社してきた人たちが育ってきた。それが、ちょうど私が入社した創業25年目ぐらいの時期だったのだと思います。

理念が組織に浸透し、カルチャーとして定着するには、やはり15年、20年とかかるということでしょうね。

――同時に、社会保険労務士や行政書士など様々な法人も設立されていますね。

川名氏:我々は会計事務所としてスタートしましたが、お客様から様々なご相談をいただく機会が多くなってきました。

最初は月次決算書など数字中心でしたが、経営者の方からのご要望に応えてできることを増やしていった結果、少しずつ幅が広がってきたんです。会社を大きくしようという考え方ではなく、お客様のニーズに応えてきた結果ですね。

売上はあっても利益が出ない――中小企業の共通の悩み

―― 公式サイトに「顧客の約8割が黒字化」という実績が載っていましたが、どのようなお客様が多いのでしょうか。

川名氏: 我々の顧客層は年商5,000万から50億円ぐらいの企業で、中でも中心となるのは年商1億から5億、社員が10人から30人くらいの会社ですね。

そういうお客様は、創業期から成長して、経営者の方が数字を見切れなくなってくる段階なんです。「売上は上がってるのになぜかお金が増えない」「売上が増えてるはずなのになぜか利益が出ていない」...。こうしたお悩みが、規模が大きくなるにつれて発生してきます。

一般的な会計事務所は設立・創業支援から入ることが一番多いのですが、我々は、そこから切り替わって「2番目の会計事務所」としてお手伝いするケースが多いのが特徴です。

特にご相談が多いのが、2代目さん、3代目さんなんですね。創業者はカリスマ性で会社を引っ張れるのですが、2代目、3代目の方は「数字で経営判断したい」というご要望が強いんです。

―― 経営者の方々が実際に見落としがちな数字というのはありますか?

川名氏: 数字が苦手な方の特徴として、財務の状態、貸借対照表(BS)が理解できていないケースが多いですね。売上・経費・利益の損益計算書(PL)は見られるのですが、それしか見ていない。BSとPLの関連性も分かっていないんです。

BSの財務状態とは、究極に突き詰めると「お金と借入れの状態」です。もちろん、お金の「残高」は皆さん見ています。ですが、大事なのはそこではなく、お金の「流れ(フロー)」と「質」、いわば"お金の色"なんです。

手元にあるお金が、利益で生まれたものなのか、借入れなのか、あるいは支払いを待ってもらっている買掛金なのか。そういう"お金の中身"を見ずに、残高だけを見ている。そうなると、だんだん売上・利益と、実際のお金の関係性がずれてきてしまうんです。

経営者を変える!未来思考の「古田土式決算書」

―― 実際に、古田土会計グループのサポートを受けて、数字に強くなった、あるいは経営財務状況が良くなったという事例はありますか?

川名氏: はい。「今までは数字が読めず、暗中模索で経営していた」という経営者の方が、我々とのお付き合いで「数字が見える」ようになり、経営の方向性が定まって大きく成長した企業は数多くありますね。

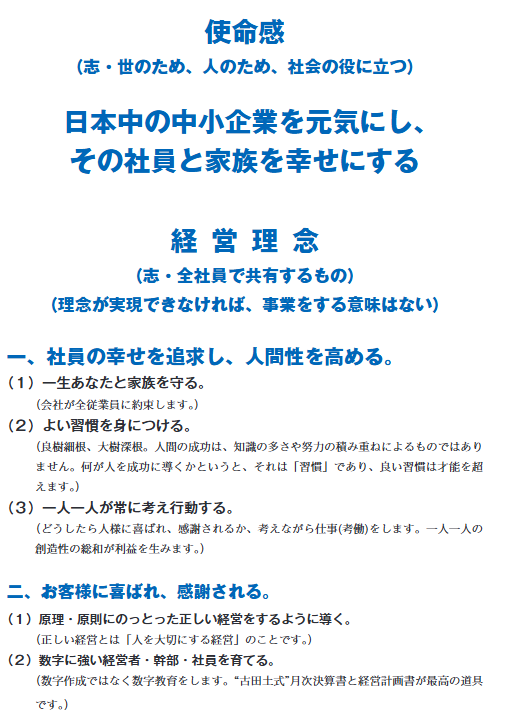

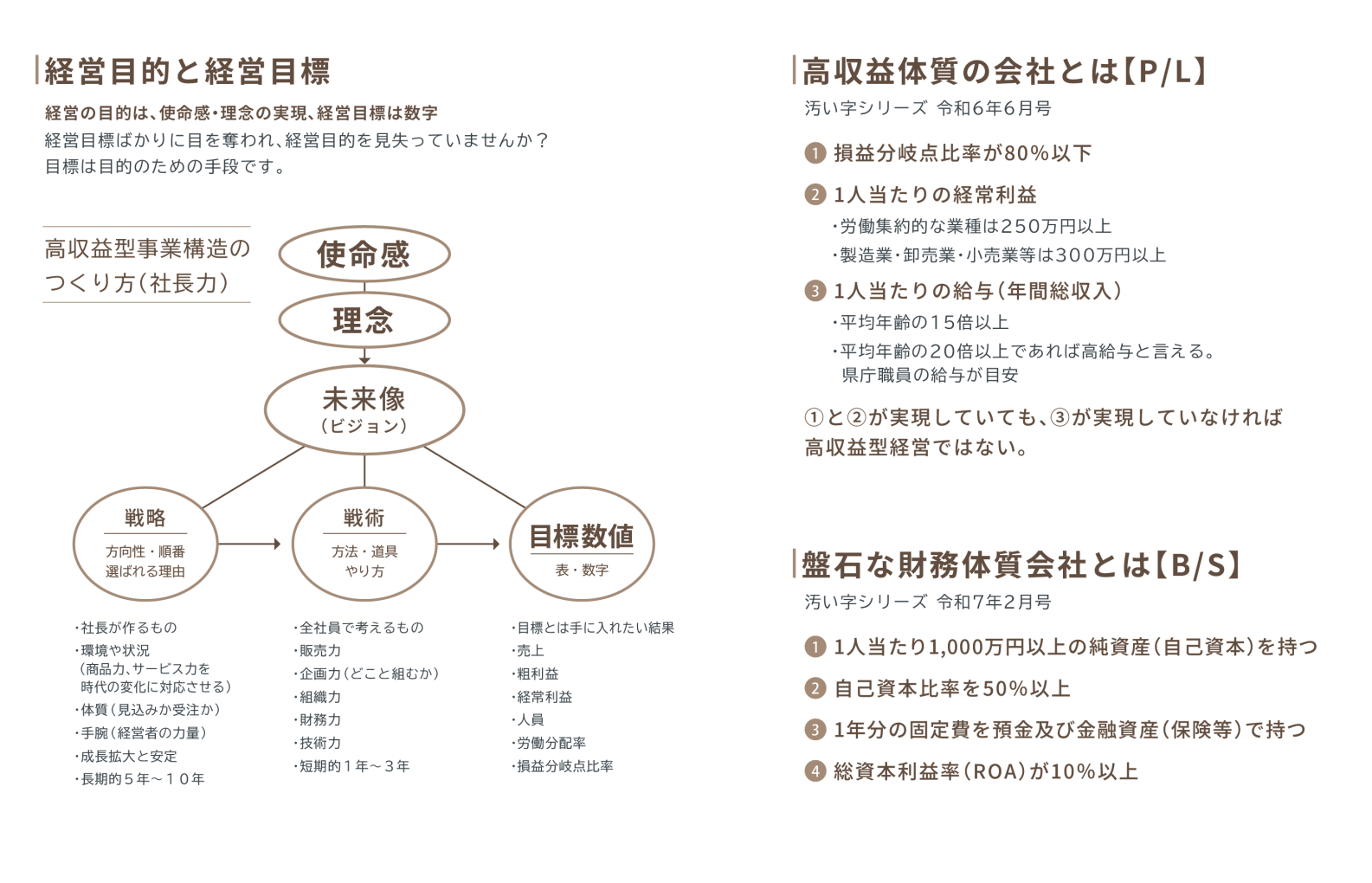

その中核となるのが、「古田土式月次決算書」という我々独自のツールです。これは単なるデータ報告書ではなく、「損益(PL)」と「お金(BS)」の役割を明確にしたものです。

まず、損益(PL)については「どこに手を打てば利益が出るか」を考えるもので、「全社員で理解するもの」と位置づけています。一方で、「お金を残す経営」、つまりBS・財務については、「社長と経営幹部が理解すべきこと」として明確に分けているんです。

そして何より重要なのは、これらすべてが「未来思考」のストーリーになっている点です。過去の結果を見るだけではなく、「どこに手を打てば利益が出るか」「どうしたら資金が残るのか」「財務体質をどのように良くしていくか」未来を築くための道具として設計されているんです。

―― それを毎月報告されているんですね。

川名氏: はい。この古田土式月次決算書を使いながら、経営者の方と月に1回、大体2時間ぐらい打ち合わせをしています。

多くの会計事務所がやっているのは「巡回監査」なんですよね。要するに、経理担当者を相手に数字が正しいかどうかをチェックする仕事です。でも、我々の相手は経営者です。経理の対応はもちろんしますが、メインは経営者の方に数字を説明して、その方の経営相談をお受けすること。ここが他の会計事務所と決定的に違うところですね。

画像:古田土式 月次決算書

銀行のためじゃない!社員の未来を示す経営計画書

―― 人材育成にも力を入れていると聞きました。

川名氏: はい。我々は「古田土式決算書」と、もう一つ「経営計画書」の2つを大きな特徴としています。我々の「経営計画書」は、社員の未来や行動指針を描いた、会社の羅針盤のようなものです。

経営者の方にはこの経営計画書を作っていただき、それを元に社員さんを教育しているんです。これが、我々が考える社員教育のツールとしての経営計画書の使い方なんですね。

経営者が頭の中で考えているだけでは会社は良くなりません。それを「文章化」し、「共有化」することが重要なんです。数字だけを求めても会社は良くならないし、理念だけを掲げても同じです。両方やっていくことが大事なんですね。

――「月次決算書」という数字と、「経営計画書」という理念。その両輪で進めているのが御社の強みなのですね。

川名氏: そうなんです。ただ、多くの中小企業は銀行からお金を借りるためだけの事業計画書を作っている。でも、それは社員にとっては、正直どうでもいいんです(笑)。社員として一番大事なのは、「この会社に入ったら、自分たちの未来がどうなるのか」ですから。

この「社員の未来」という視点が、多くの中小企業の経営計画書から完全に抜け落ちているんです。

大抵、社長がやりたい戦略、社長が達成したい数字だけになっている。でも、その数字を達成するために行動するのは誰かと言えば、全社員なんですよ。ですから、経営計画書には、「社員の給料をこうしていきます」「終身雇用で長く働けますよ」といった、どんな未来が待っているのかを文章化します。

「あなたのキャリアプランとしてこういうことが待っている。だから一緒に頑張ろう」と。社員の未来像が明記されていること、これが我々が目指す経営計画書なんです。

我々の経営計画書は「人を大切にする経営計画書」という名称にしています。

画像引用:古田土会計 経営計画書

なぜ5年計画が必要なのか?「起点」が未来のギャップを埋める

―― 経営計画書の指針を社員に落とし込むのはとても時間がかかると思いますが、どのくらいのスパンを考えるべきでしょうか?

川名氏: そうですね。まずは5年でしょうね。2年や3年だと、どうしても現状の延長線上でしか物事を考えられません。ですが、5年というスパンで考えると、多くの会社で「今のままではマズイ」というギャップが生まれるんです。

例えば、今期の売上・利益に対し、「5年後はこうしよう」と計画を立ててみる。すると、「あれ、今の延長線上のまま、社員の給料を上げていったら、こんな利益は出ないな」というギャップに気づきます。

――なるほど、そこで初めて課題が明確になる。

川名氏: そうです。「じゃあ、どうするか?」と、ここで「他の新事業を考えないといけないな」という発想が出てくる。この「やるべき方向性」が見えてくるのが、だいたい5年なんです。ここで経営者の意識がガラリと変わるんですよね。

―― とはいえ、「時代の変化が早いから、長期計画なんて立てても意味がない」と考える経営者も多そうですが...

川名氏:まさに、多くの経営者がそうおっしゃいます。けれども、私は逆だと思っています。時代の変化が早いからこそ、「方向性(計画)」を決めることが大事なんです。

計画とは、まず「起点」を作ることです。計画を立てて、毎月数字で「定点観測」をする。そうすると、計画と現実との「ギャップ」が把握できますよね。このギャップこそが、「市場と経営者の感覚のズレ」なんです。

この「ズレ」を把握しなければ、軌道修正もできません。よくセミナーで話すのですが、「ただ痩せたい」と考えている人は、半年経っても痩せられない。「半年後に10kg痩せたい」と起点(計画)を立てた人だけが、10kg痩せられるんです。まず「起点」を作ること。これが、経営においてすべての始まりなんです。

セミナーで伝える「数字」と「計画」の重要性

――こうした考え方は、どのように広めていらっしゃるのですか?

川名氏:我々の考え方を知っていただく場として、セミナーには非常に力を入れています。内部で企画しているセミナーも多数ありますし、私だけでも年間で40本ほど外部(日経BPさんや銀行さんからのご依頼)でも登壇していますね。

テーマは大きく分けて2種類です。一つは、先ほど話した「経営計画の作り方」や「人を大切にする経営」「高収益型事業構造の作り方」といった、理念や計画に関する発信型のセミナーです。もう一つは、「キャッシュフローの見方」「貸借対照表(BS)の見方」「月次決算」といった、数字の解説的なセミナーです。

――参加者はどのような方が多いですか?

川名氏: ほぼすべて経営者です。特に、「勉強したい」という意識の高い社長さまが集まります。「キャッシュフロー」など数字系のセミナーに来られるのは、やはり「数字で経営判断ができるようになりたい」という2代目・3代目の経営者の方が多いですね。

――先ほどおっしゃっていた「共通の悩み」を抱えた方々ですね。

川名氏: はい。そして「経営計画」のセミナーに来られる方は、「中小企業の経営者として、何から手をつければいいか分からない」「先輩経営者から“計画が大事だ”と聞いたが、銀行向けのものとは違うようだ」と、悩まれている方が多いです。

――そうした方々が、セミナーをきっかけに顧問契約に至るケースも多いのでしょうか。

川名氏: はい。我々は通常の税務業務に加え、こうした経営計画書や数字の見方といった「プラスアルファ」の部分に力を入れていますので、「まさにこれがやりたかった」と、セミナー直後にご契約を希望される方も結構いらっしゃいます。

画像引用:古田土会計 セミナー

「アナログの対話」と「デジタル」で描く次のステージ

―― 今後、御社のグループとしてはどのようなサービスを考えていらっしゃいますか。

川名氏: 既存事業を強化していくだけでも、まだまだ伸ばせると思っています。一方で、AIの登場により、税務の知識は専門家に頼らなくてもいい時代が確実に来ています。そうなると、次の段階では、計画を作った後の「行動のサポート」まで踏み込んでいかないと、お客様の満足度は高まらないだろうと考えています。

――行動のサポート...ですか?

川名氏: ええ。経営者の方は、たとえ正解が分かったとしても、なかなか行動に移せないものです。多くの会計事務所は「知識提供型」で一方通行ですが、知識を与えられても会社は良くなりません。いかに経営者に「行動」までしてもらうかが重要なんです。

ですから我々は、毎月の定点観測(打ち合わせ)を通じて、そこをサポートします。「来月、これを達成するために何をされますか?」と。そして翌月には、「先月こうおっしゃっていましたが、なぜできなかったんですか?」といったところまで踏み込んでいきます。

――なるほど。

川名氏: 我々には「毎月1回、経営者と必ず2時間、直接対面できる」というアナログの強みがありますから、その内容の質を高めていきたいんです。

同時に、ツール面も強化しています。独自のクラウドシステムを開発中で、AIを組み込みながら、経営計画や月次決算のツールをデジタル化しているんですね。今まで紙ベースでやっていたものをクラウド化しています。

我々の強みである「アナログ(対話)」と、それを支える「デジタル(ツール)」。この両輪で、次のステージを目指していきたいと考えています。

「セカンドオピニオン」から始める、正しい経営への第一歩

――今まさに悩んでいる経営者の方々へメッセージをお願いします。

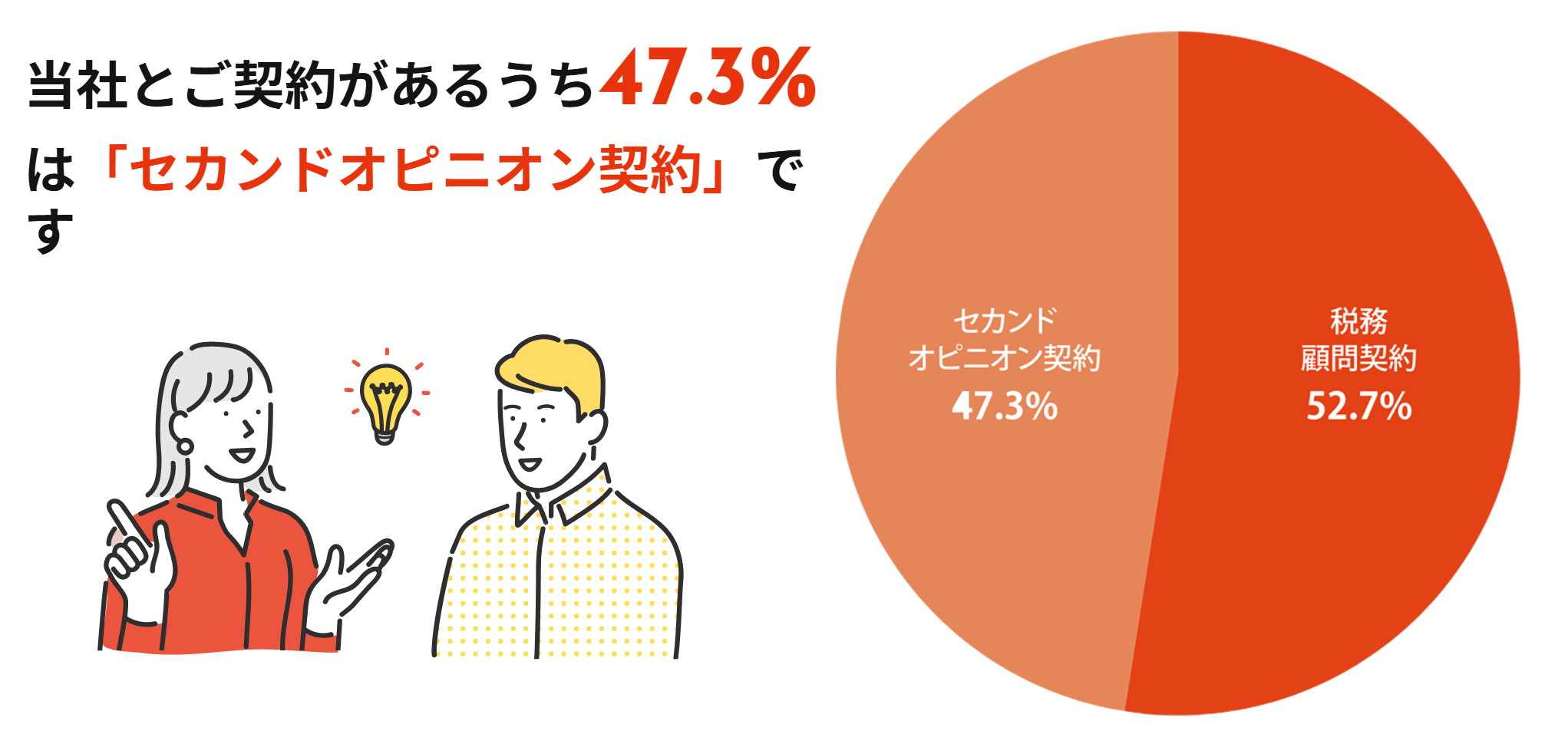

川名氏:はい。実は、会計事務所を変更したことがあるという経営者は、大体50%ぐらいしかいないんです。多くの方が創業時からずっと同じ会計事務所とお付き合いしていて、「会計事務所なんてそんなもんだ」と思っていらっしゃる。

――変更する、という発想自体がないわけですね。

川名氏:そうなんです。会計事務所には法人の情報も個人の情報も全部預けているので、いざ切り替えるとなると、どうしても抵抗感が大きい。その結果、経営者の方は「他の会計事務所がどんなサービスをしているか」を知る機会がないんです。

ですから、もし「数字で経営判断したい」「正しい経営をしたい」と思われるなら、いきなり変更しなくてもいい。まずは「セカンドオピニオン」という形で、我々のサービスに触れてみてほしいですね。

――セカンドオピニオンですか。

川名氏: はい。実は今、「既存の先生は昔からの付き合いで変えられないが、数字が苦手なのでわかりやすく説明してほしい、経営計画のアドバイスをしてほしい」というセカンドオピニオンのご要望が非常に増えています。

画像引用:古田土会計 セカンドオピニオン実績

川名氏: そういう方が我々とのお付き合いをスタートして、半年から1年経つと、「古田土さんに丸ごとお願いしよう」と、結果的に切り替わっていくケースが多いんです。ですから、まずは気軽にご相談いただきたい。会計事務所によって専門性もサービスも全く異なりますから、比較してみることが大切だと思います。

私たちは、数字で悩んでいる経営者の方々をサポートして、正しい経営で会社を元気にしたい。そして何より、そこで働く社員さんとそのご家族を幸せにしていきたい——それが我々の使命ですから。

画像引用:古田土会計 セミナー

――――「社員の幸せ」という理念と、それを「未来思考のツール」で実践する一貫した哲学。それこそが、御社が成長し続ける理由なのだと深く納得しました。ありがとうございました。

- 所在地:東京都江戸川区西葛西5-4-6 アールズコート3F

- 連絡先:03-3675-4932(代表)

- 公式サイト:https://www.kodato.com/