核家族化の進行、そして超高齢社会の到来。多くの家族が「相続」という大きなテーマに直面しています。特に、資産の大部分を不動産が占める地主や不動産オーナーにとって、その悩みは深刻です。税金の問題だけでなく、家族間の感情的な対立、いわゆる「争続」に発展するケースも少なくありません。

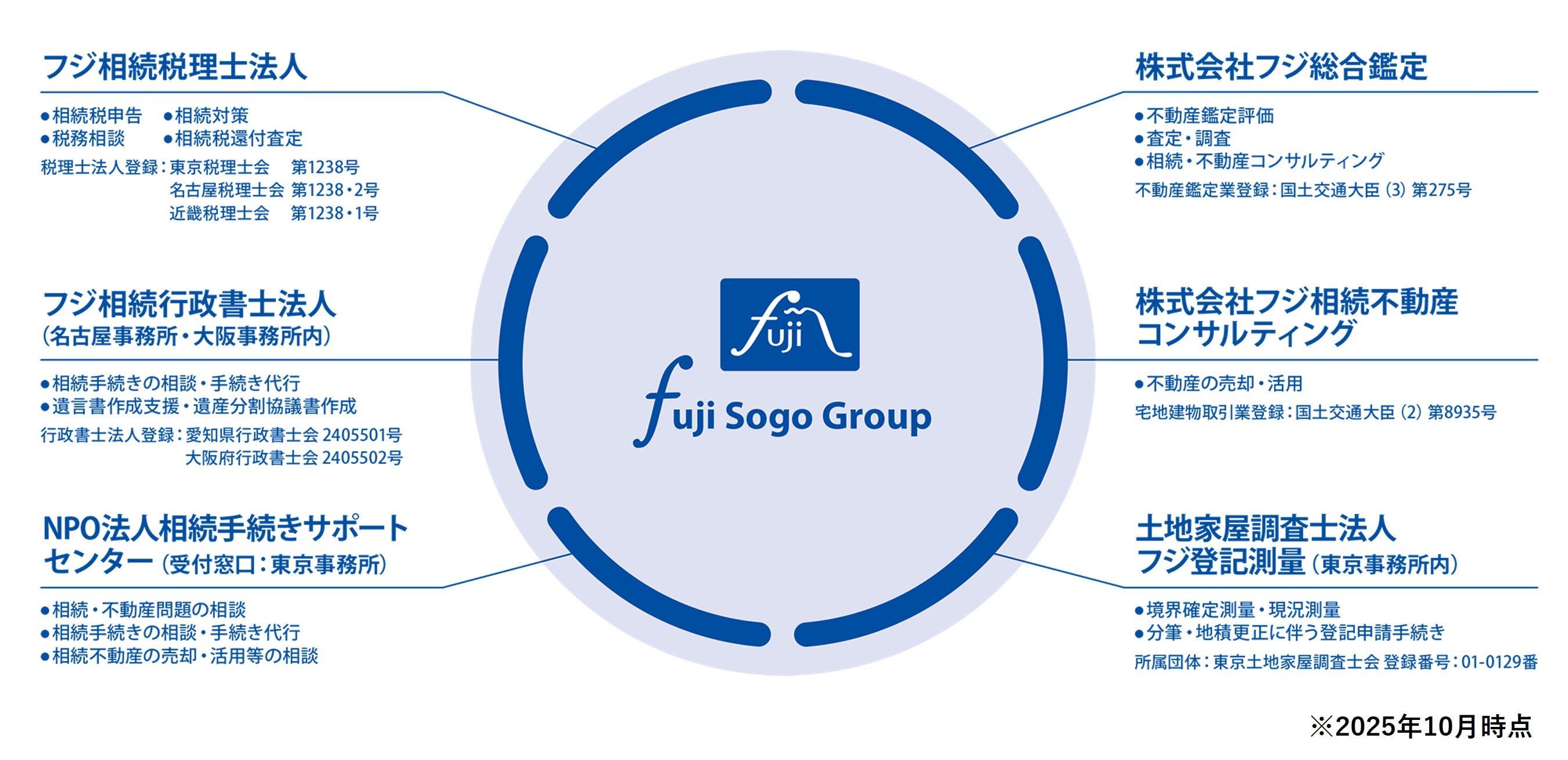

こうした複雑でデリケートな課題に対し、税務と不動産評価の専門性を掛け合わせることで最適解を導き出すプロフェッショナル集団があります。創業から32年、相続税専門の税理士と不動産鑑定士が協働する「フジ総合グループ」です。10,000件以上の相続税申告・減額・還付業務の圧倒的な実績を誇り、業界でも独自のポジションを築いています。

今回は同グループに、円満な資産承継と、家族の未来を守るためのヒントを伺いました。

転換点は「2,000万円の還付」にあり

ーー貴社は創業32年、10,000件以上の実績を誇りますが、これまでの歩みの中で、特に大きな転機となった出来事についてお聞かせください。

高原 誠氏(以下、高原氏):原点は、平成4年に創業者・吉海正一(氏)が手掛けた一件の相続税申告にあります。吉海(氏)は税理士と不動産鑑定士の両資格を持ち、当時はバブル崩壊直後という厳しい時代でした。不動産の実勢価格(時価)は大きく下落しているにもかかわらず、相続税評価の基準となる路線価は高止まりしたまま。現実とかけ離れた歪な状況が生じていたのです。

その状況を目の当たりにした吉海(氏)は、「不動産鑑定の知識を活かせば、土地の評価額を実態に即した時価まで適正に下げ、無駄な相続税をなくせるのではないか」と考えたのです。そして実際に、自身の親戚の相続でこの手法を実践したところ、約2,000万円もの相続税が還付されたのです。

この成功体験が、「このノウハウは全国の相続に役立つはずだ」という確信へとつながりました。まさに、現在の事業を築く礎となった最大のターニングポイントでした。

画像引用:フジ相続税理士法人(東京事務所・本部)

「申告書は道具」―顧客の未来を見据える独自の理念

ーー現在では、どのような想いや信条で事業を運営されているのでしょうか。

高原氏:私たちの経営理念の核は「独立系のコンサルティング事務所」であるという点に集約されています。これは、私たちが単に税理士や不動産鑑定士の集団ではない、という強い意思表示です。

ーー具体的におっしゃいますと?

高原氏:まず「独立系」とは、特定の金融機関や不動産会社のグループに属さず、中立な立場を貫くということです。お客様の利益にならないことであれば、「その商品はやめたほうがいいですよ」とはっきりお伝えすることも私たちの重要な役割です。

また、「コンサルティング事務所」とは、申告書などを作成すること自体を目的としないということです。それらはあくまで、お客様が抱える課題を解決するための「道具」にすぎません。

その道具を使って、お客様の資産とご家族の未来をどう守るか。そこまで踏み込んで考えるのが私たちの仕事です。

画像引用:フジ相続税理士法人 組織図

税理士だけでは越えられない壁 ~プロの仕事の神髄~

ーー貴社の最大の強みは「税理士と不動産鑑定士の協働」にあると感じます。この体制だからこそ提供できる価値とは何でしょうか?

高原氏:お客様の多くは地主さんや家主さんで、相続が起きた場合、その多くが「遺産分割」と「納税資金の確保」という二つの壁に直面します。相続税は現金一括納付が原則ですが、資産の多くが不動産のため、納税資金が不足しがちなのです。

一方で、その不動産は預貯金と違って簡単に分割できません。誰がどの土地を相続するかで不公平感が生まれ、民法の「法定相続分」を画一的に当てはめようとすると、いわゆる相続が「争続」になってしまう、典型的なきっかけになります。

ーーそうしたトラブルを避けるために、不動産鑑定士の存在が重要になるのですね。

高原氏:はい。税理士が用いる「路線価」は画一的な基準であり、土地ごとの個性を十分に反映できません。しかし実際には、同じ土地は一つとして存在しません。そこで私たちは、土地の評価を決定づける要因を「個別性」「法規制」「権利関係」という3つの視点から多角的に分析します。

● 個別性:土地の形がいびつ、間口が狭い、崖地があるといった物理的な特徴や、騒音・悪臭といった周辺環境。

● 法規制:都市計画法や建築基準法など法律上の制約。

● 権利関係:自分で利用しているのか、他人に貸しているのかといった、目に見えにくい利用状況。

税理士だけでは、これらの複雑な要素を評価額に正確に反映させることは困難です。不動産鑑定士が現地調査や役所調査を徹底し、「時価」を正確に評価することで、初めて公平な遺産分割の土台が整い、対税務署への交渉力も格段に高まるのです。

ーー納税額にも大きな影響が出そうですね。最もインパクトのあった過去の事例を教えてください。

高原氏:ある事例では、納税額が実に約4億円も変わりました。なぜこれほどの差が生まれるかというと、「個別性」「法規制」「権利関係」の3要素が複雑に絡み合っていたからです。

4億円という金額は、単なる数字ではありません。それは、ご家族の無用な争いを防ぎ、大切な資産を次世代へ円満につなぐための礎です。 税務と不動産の専門性を掛け合わせ、お客様の資産、ひいてはご家族の未来までもお守りすること。それこそが、私たちの存在意義だと考えています。

画像引用:フジ相続税理士法人

家族会議の「ファシリテーター」としての役割

ーー税金の問題だけでなく、家族間の調整役も担われるのですね。

高原氏:はい、むしろそちらのほうが重要かもしれません。私たちは単なる申告書の作成代行業者ではありません。特にご両親が亡くなり、兄弟間の話し合いをまとめる「交通整理役」が不在のご家族では、私たちがファシリテーターの役割を担うことが非常に多くなります。

ーー円満な着地点に導くために、どのようなことを心掛けていますか?

高原氏:私たちが心掛けているのは、考えうる全ての選択肢と、それを選んだ場合の未来を客観的にお示しすることです。具体的には、まずあらゆる可能性をテーブルに乗せます。

例えば、「長男が土地を相続し、次男には代償金を支払う」「不動産を売却し、現金を公平に分ける」「あえて何もしない」といった選択肢です。

その上で、各選択肢のメリット・デメリットを、具体的なシミュレーションを交えてご説明します。客観的な数字はもちろん、10,000件以上の実績に裏付けられた過去の類似ケースもお伝えすることで、感情的になりがちな話し合いを冷静に進め、ご家族全員が納得して未来への一歩を踏み出すためのサポートをします。

画像引用:フジ相続税理士法人

DXで効率化し、「人にしかできない価値」に集中する

ーー相続や不動産評価はアナログなイメージが強いですが、DXも積極的に推進されていると伺いました。

高原氏:おっしゃる通り、現地調査など足で稼ぐ仕事も多いですが、私たちのスタンスは明確です。それは、「誰がやっても結果が変わらない定型業務」は、テクノロジーで徹底的に効率化するということです。

例えば、顧客管理にkintoneを導入し、案件の進捗やお客様とのやり取りを一元管理しています。これにより、担当者が変わってもスムーズに情報を引き継げるため、肌感覚ですが3~4日は業務が短縮されました。

ーーテクノロジーが進んでも、絶対に「人間にしかできない」領域は何だとお考えですか?

高原氏:それは、ご家族一人ひとりの「気持ち」に寄り添った提案です。例えばAIなら、「アパートを建てれば節税になります」と機械的に提案できるでしょう。しかし、ご家族の「これ以上借金はしたくない」「賃貸経営のリスクは負いたくない」といった感情までは汲み取れません。

私たちは、数字上の公平さだけでなく、ご家族のこれまでの人生や想いを丁寧に汲み取り、全員が納得できる着地点を探ります。この血の通ったプロセスこそ、人間にしかできない役割です。そして、テクノロジーは、私たちがこの本質的な業務に集中するための時間を生み出してくれる、強力なパートナーなのです。

画像引用:フジ相続税理士法人

未来の課題を見据えた、次世代へのメッセージ

ーー最後に、これから資産を承継していく不動産オーナーや、そのご家族へ力強いメッセージをお願いいたします。

高原氏:皆様にお伝えしたい、最も重要なことがあります。それは、「相続を円満に解決したいなら、相続のことだけを語ってはいけない」ということです。

ーー非常に示唆に富んだ言葉ですが、どういうことでしょうか?

高原氏:私たちが年間100件の相続相談をお受けすると、そのうち約30件は何らかのトラブルを抱えています。

その根底にあるのが少子化や核家族化です。兄弟姉妹であっても「どこで何をしているか分からない」という状況が、相続トラブルの火種を生みやすくしています。そして、この家族間の潜在的な問題を一気に表面化させるきっかけが「介護」というテーマです。

例えば、介護を担ってきた側には、「自分の時間や労力を犠牲にしてきたのだから、その分は報われるべきだ」という思いがあります。一方、介護を担わなかった側には、「家族なのだから助け合うのは当然。財産は法律に従って公平に分けるべきだ」という考えがあります。

つまり、お互いの「貢献」を全く異なる物差しで測ってしまう。そのズレが感情的な対立を生み、相続トラブルの根源となっているのです。

ーーそうした事態を避けるために、ご家族は何から始めるべきなのでしょうか。

高原氏:まず、親の介護やこれからの生活について、ご家族で真正面から話し合うことです。相続税の話の前に、まずはお互いの想いを共有してください。その大変さを共有しないまま、相続の段階で法律や権利の話をしても、亀裂が決定的になるのは当然です。その上で、財産の棚卸しをすべきです。

常識を覆すようですが、財産の棚卸しをすべきなのは親ではなく、お子さんたちです。お子さんたちが主体となって親の資産を把握し、その特徴を理解しておく。いざという時、親は隣でアドバイスできません。お子さんたちが当事者意識を持つことが、円満な承継への第一歩なのです。

ーーただ、専門的な知識がないと、資産の本当の価値を把握するのは難しいのではないでしょうか。

高原氏:おっしゃる通りです。だからこそ「鳥の目、虫の目、魚の目」を持つ相談相手、つまり専門家が不可欠なのです。「鳥の目」で財産全体を俯瞰し、「虫の目」で不動産の特性や家族の感情といった細部を見つめ、「魚の目」で時代の変化を読む。そうした視点が重要になります。

ーー最後に、フジ総合グループが今後どのような存在でありたいか、改めてメッセージをお願いします。

私たちは、こうした制度論だけでは語れない、ご家族のリアルな現実に寄り添い続けたい。「相続」という出来事をきっかけに、ご家族の絆がより強くなるよう、資産と心の両面からサポートしていく。これからも、皆様にとっての「一番の相談相手」でありたいと願っています。

ーーインタビューで印象的だったのは、相続税という数字の世界に、家族の「想い」という人間的な側面から光を当てるフジ総合グループ。今後の歩みにも目が離せません。

- 所在地:東京都新宿区新宿1-28-11小杉ビル6F

- 連絡先:03-3350-1061

- 公式サイト:https://fuji-sogo.com/